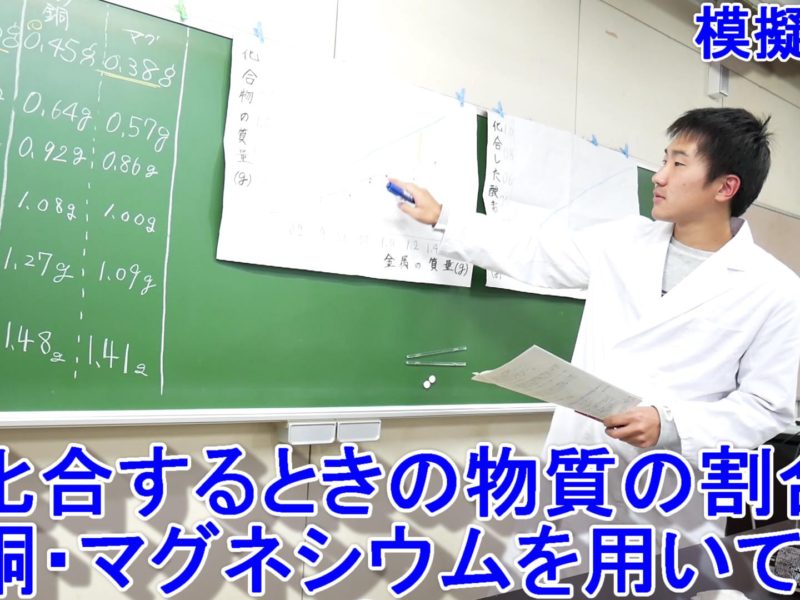

銅・マグネシウムの酸化_酸素との化合の割合

- 2022年1月18日

- さいえんすヨージ

銅とマグネシウムを空気中で加熱して酸化物をつくるとき、酸素と化合する割合についてどんな決まりあるのかを確認します。銅は加熱時に次第に色が鮮やかに変化していくのが観察できます。マグネシウムは、表面上は変化がよくわかりません …

ミカンの皮むき:変わった皮むき

- 2021年12月10日

- さいえんすヨージ

缶づめのきれいな皮むきミカンはいったいどのようにつくられているのでしょうか。誰しも一度は疑問に思うことだと思いますが、ミカンの房部分の薄皮を化学的に処理しているようです。 「動 画」薄皮を溶かす □房部分を酸とアルカリの …

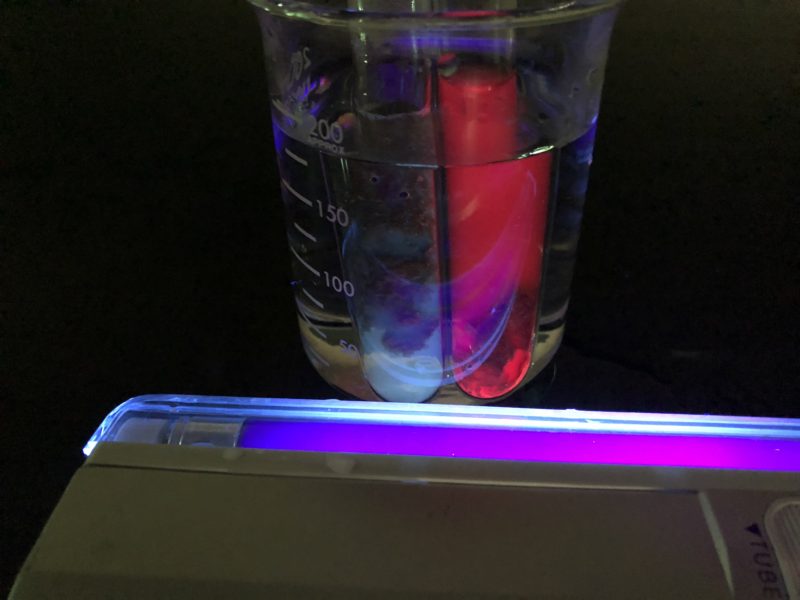

ノリに含まれる色素の抽出

- 2021年11月20日

- さいえんすヨージ

エタノールと水を用いてノリに含まれる光合成色素を抽出し、それぞれにブラックライトを照射してみました。すると、クロロフィルは赤、フィコブリンはオレンジ色(映像ではわかりにくい)の蛍光を発しました。多くの植物には光合成色素と …

ブロッコリーのDNAを取り出す

- 2021年11月15日

- さいえんすヨージ

身近な材料を用いて手軽に生物のDNAを取り出す実験です。素材として身近な野菜であるブロッコリーを使いますが、花芽が小さくたくさん集まっていて扱いやすいなどの理由でよく用いられています。 DNAとは、デオキシリボ核酸(de …

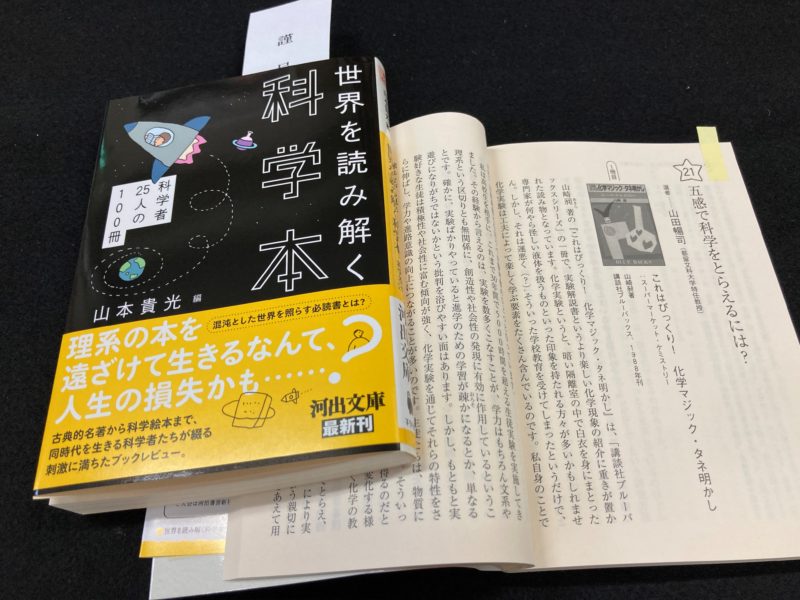

『サイエンス・ブック・トラベル』文庫版

- 2021年11月9日

- さいえんすヨージ

2016年出版『サイエンス・ブック・トラベル(Science Book Travel―世界を見晴らす100冊)河出書房新社・山本貴光著』では3冊の書評をさせて頂きましたが、このたび文庫版として再登場します。理工書の読者と …

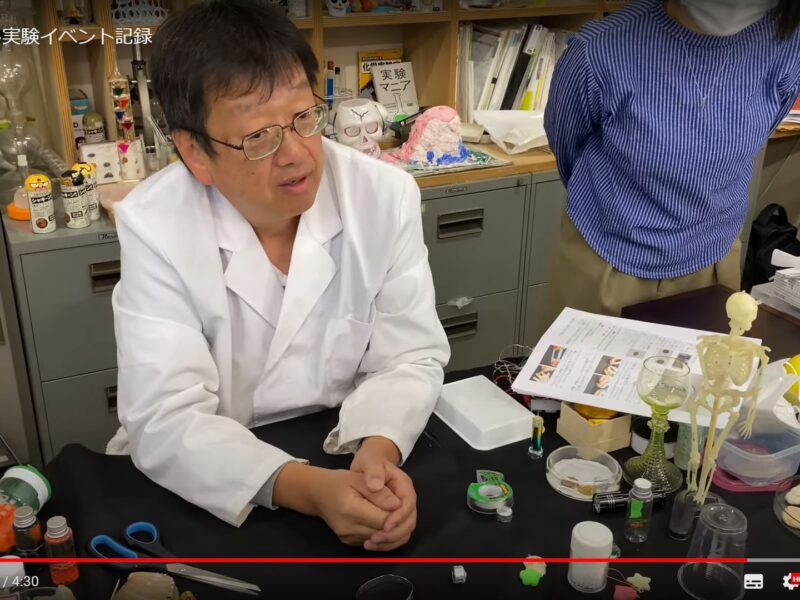

中目黒小:サイエンスショー実施しました

- 2021年11月6日

- さいえんすヨージ

11/6(土)「中目黒小こども教室」として科学実験教室を開催しました。 【主 催】KIPP中目黒 【講座内容】 ①インスタ映えする金属結晶で話題になった「ビスマス」をレジンで固めアクセサリーをつくり、各自1個持ち帰りでき …

箔検電器を作る:PETボトルやアルミ缶を用いて

- 2021年11月4日

- さいえんすヨージ

簡単、短時間にできる箔検電器です。工作した装置にプラスチックなどをこすって近づけると、重なったアルミ箔が離れます。同電荷の静電気がたまって、お互いが反発しあっているのがわかります。 「動 画」PETボトルを用いて もちろ …

新宿区立戸塚第一小とのリモート授業/実験

- 2021年11月2日

- さいえんすヨージ

親子で楽しめる家庭教育講座『子どもの目の輝きは身近な生活の中から!』新宿区戸塚第一小との共催でリモートで実施しました。内容は、次の4本立て2時間に及ぶチャレンジ企画となりました。①親子で科学実験「くるくるアルミモータを作 …

化石のレプリカをつくる

- 2021年10月28日

- さいえんすヨージ

化石のシリコン型をつくり、セッコウを流し込んで三葉虫やアンモナイトのレプリカをつくります。 「動 画」操作ガイド 型取り剤には市販のパジコ(2000円程度)のものを用いました。2種類の型取り剤があって、それを混ぜ込んで化 …