試験管の中に確かに黒い壁が見えますが、そこに丸ビーズが通過していきます。光の不思議な性質を体験する偏光板を用いたマジック工作です。

「動 画」試験管を用いての工作

プラスチック容器を用いた教材を見かけますが、ガラスの試験管の方がビーズの動きがよりきれいに見えるようです。

「操 作」(概要)

- 2枚の偏光板を定規とサインペンを用いて80mm×48mmの大きさにカッターで切る。

- 偏光面が直交(重ねた時に暗くなる)するようにして置く。同じ向きに文字などのマークを記入しておく。(保護シールが貼ってある)

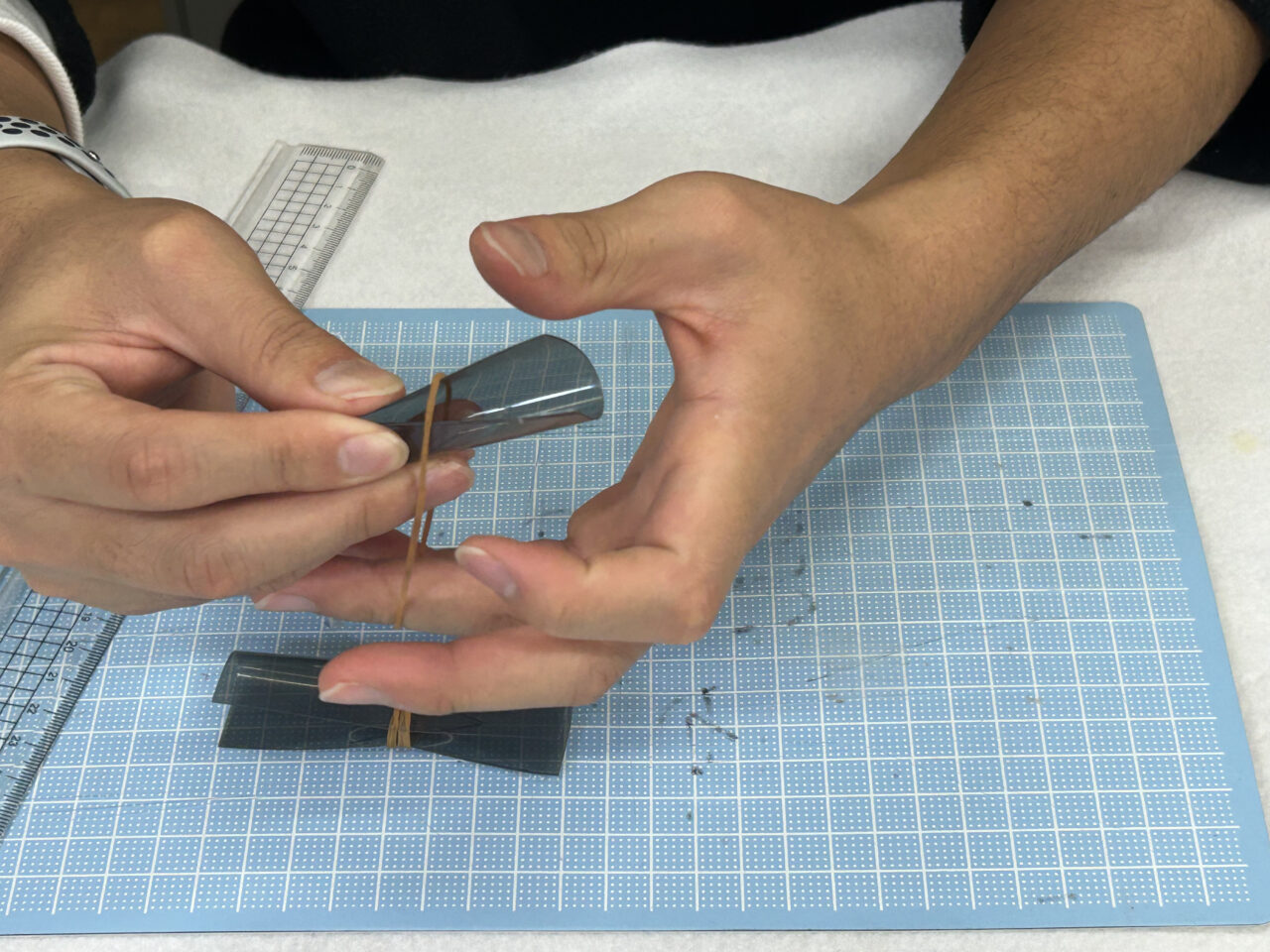

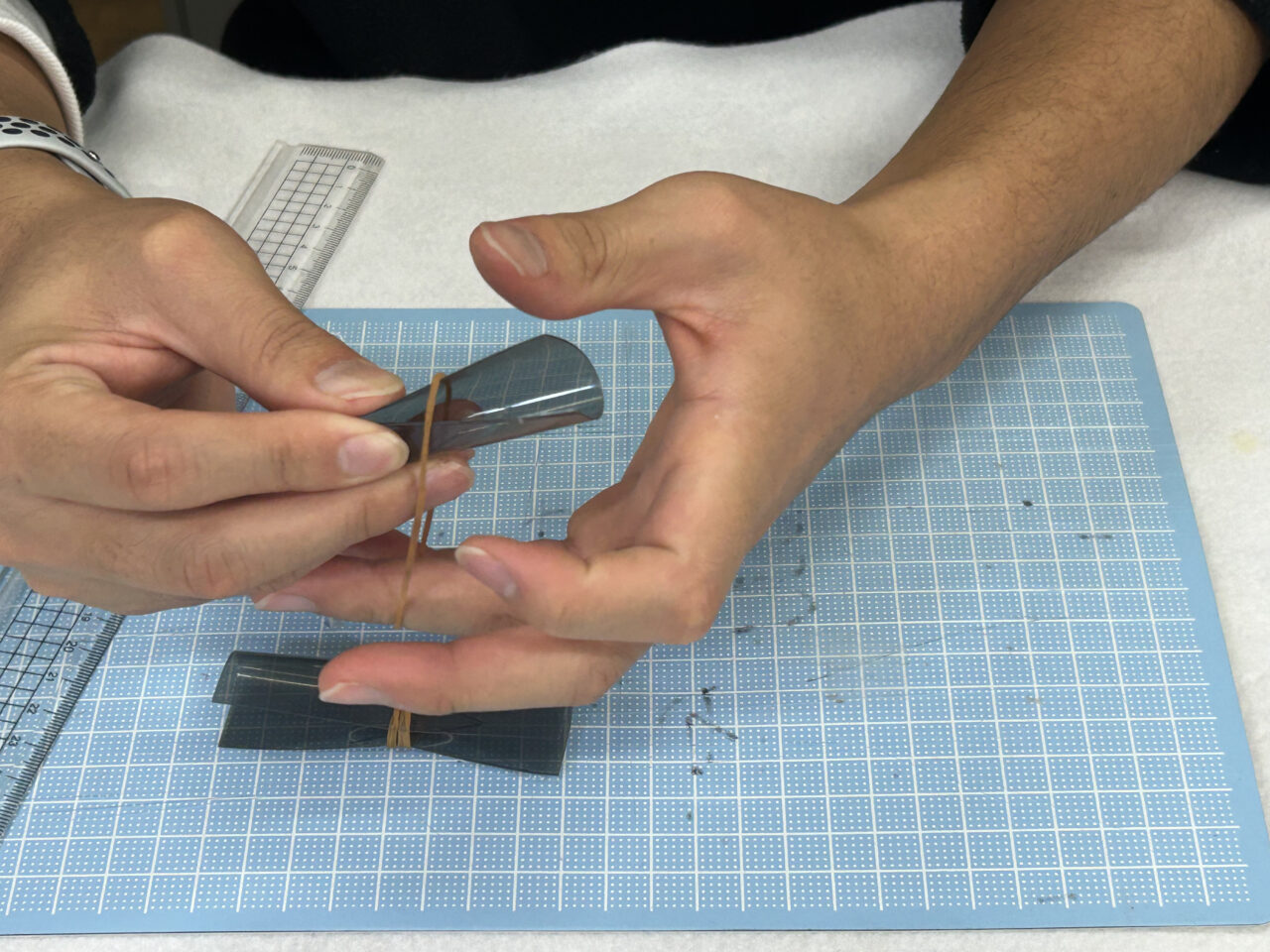

- 偏光板をまるめる → 絵文字が正しく見える向きにそろえて(同じ向きに)輪ゴムをかけて丸める。

- 約60℃のお湯に1分程浸し柔らかくして、丸めた形状を保つようにする。 → 必要に応じ何度か繰り返してもよい 割りばしでお湯から取り出してから輪ゴムを取り、両面の保護シールをはがす。 → 1枚ずつ

- ティッシュペーパーで偏光板の水分を取り除く。

- 偏光板を試験管(φ16mm)に押し込む。 → 割りばしを用いて、側面に密着させるようにする。

- 2枚目の偏光板を試験管(φ16mm)に押し込む → 向きに注意!2枚の偏光板の偏光面が直交するように!

- 境目に隙間ができないように割りばしを用いて調節する。

- 試験管内部にビーズ3個を入れ、ゴム栓3号で栓をする。

「注意・工夫・片付け」

- 保護フィルムをはがして用いること

- 試験管に水を入れても良い。

「解 説」

- 2枚の偏光板を用いて:偏光板を通過した光は特定の振動面が抽出された光となっています。さらにもう一枚の偏光板を通過させる場合、その振動面が一致していればそのまま光は通過していきますが、振動面を少しずつずらしていくとだんだん通過できる光の量が減り、振動面が直交90°になると完全に遮断されて暗くなってしまうのです。この現象を利用して、偏光面を直交させて暗い壁のようなものを見せるという教材があります。もちろん、光が通過できないので暗く見えているだけで実際には壁が生じるわけもありません。観察者からは、ボールなどが壁を通過しているように見えて不思議な感じがするわけです。

- 砂糖水を通過する光は旋光する:偏光板の間にプラスティックや砂糖水を置くとまた不思議な現象が観察されます。二枚目の偏光板を通過した光が色づいて見えるのです。これは、プラスティックや砂糖水がいったん特定の振動面を持つ光の振動面をずらす(旋光)させることによります。そのような性質を持つ物質を旋光性があるとか、光学活性物質と呼ぶことがあります。物質内で旋光が起こると特定波長の光が強めあって、その波長に相当する光(の色)が強調されるわけです。さらに複雑なことに、その特定の光は、2枚目の偏光板を通過しやすい角度が決まっているので、その角度にあった場合にその光がより強く観察されるのです。2枚目の偏光板を少しずつ回転させるとその角度に応じた光が目に飛び込んでくることになります。実際には、光学活性物質内の構造は複雑で、密度や結晶の偏り、その物質を通過する光の距離によって、強調される波長は複雑にからみあっています。セロハンの折り鶴やプラスティックのフォークが鮮やかな光彩を放って見えるのはそういった事情によるものです。

◇参考:偏光板を用いた簡単な工作:ボックスバージョン

◇参考:プラスチックのフォークがカラフルに見える

◇参考:セロハンの折り鶴がカラフルに見える

◇使用教材:偏光板 試験管

◇このブログで発信する情報は、取扱いに注意を要する内容を含んでおり、実験材料・操作、解説の一部を非公開にしてあります。操作に一定のスキル・環境を要しますので、記事や映像を見ただけで実験を行うことは絶対(!)にしないで下さい。詳細は、次の3書(管理者の単著作物)でも扱っているものが多いので参考にして下さい。