缶づめのきれいな皮むきミカンはいったいどのようにつくられているのでしょうか。誰しも一度は疑問に思うことだと思いますが、ミカンの房部分の薄皮を化学的に処理しているようです。

「動 画」薄皮を溶かす

□房部分を酸とアルカリの順に作用させて、薄皮部分を溶かし去ります。

「解 説」

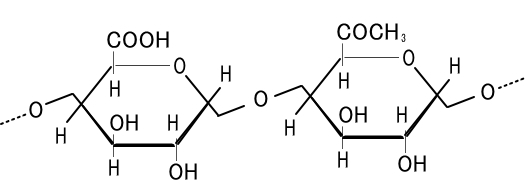

1.酸と塩基で皮を溶かす:植物の細胞壁は主にセルロースで構成され、酸が作用すると細胞組織が軟化してきます。さらに水酸化ナトリウムのようなアルカリを加えること、細胞を強くつなぎとめているペクチンが溶け出してきます。ペクチンは、粘性の高い化合物で、分子内に多くのカルボキシル基(-COOH)を持つ有機酸(一部はメチルエステル化)です。カルボキシル基は、アルカリと反応したり、加水分解により水溶液に溶解しやすくなるという性質があります。特に、カルボキシル基部がアルカリと塩をつくって -COONaとなると、イオン性が強くなって水に溶解しやすくなるのです。ペクチンは分子量の大きな高分子化合物で、分子の大部分を□で表現して簡略化すると、次のようにイオン化して水に溶けやすくなります。

□-COONa → □-COO– + Na+

なお、できあがった皮なしミカンはやや甘く感じることがあります。それは、ミカンの皮組織に含まれるクエン酸の消耗やタンニン系の物質が溶出したものと考えられます。

2.ペクチン:ペクチンは植物組織、特に果実部分に多く含まれ、粘性が高く細胞組織をつなぎとめる役割を果たしています。ペクチンの基本構造は、ガラツクロン酸がα-1,4-結合により重合したポリガラツクロン酸がよく知られ、一部がエステル化するなど官能基の数の異なる複数の種類が存在しています。

食品に増粘多糖類として添加されていることも多く、食材パッケージの成分表示で見かけることある物質です。

「動 画」授業実践記録

◇このブログで発信する情報は、取扱いに注意を要する内容を含んでおり、実験材料・操作、解説の一部を非公開にしてあります。操作に一定のスキル・環境を要しますので、記事や映像を見ただけで実験を行うことは絶対(!)にしないで下さい。詳細は、次の3書(管理者の単著作物)でも扱っているものが多いので参考にして下さい。