-

-

炭酸水素ナトリウムの熱分解

中学理科の定番実験として、教科書には必ず実施する実験として位置づけられています。しかし、誘導管を用いた装置、加熱と逆流防止、石灰水への誘導、捕集気体の推定操作等の指導は、決して容易ではありません。 「動 画」操作説明編 …

続きを読む -

一円玉が浮かんで集まってくる!

水より密度の大きいはずの1円硬貨(アルミニウム)が水面に浮かびます。物の浮き沈みは、密度以外の要素も存在(ここでは表面張力)していることが意識されます。硬貨がお互いに引き合って、小さくまとまることや界面活性剤により表面張 …

続きを読む -

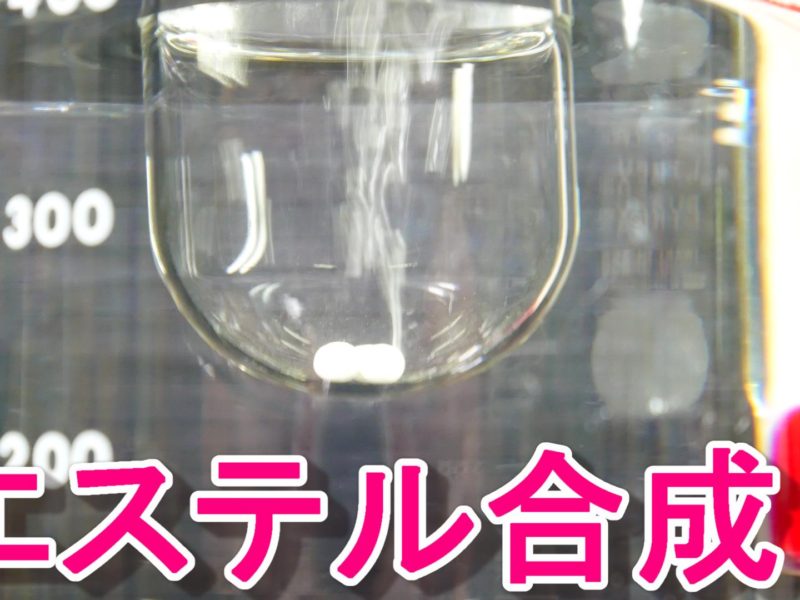

エステル合成:酢酸ブチル

酢酸とブタノールを用いて、硫酸の脱水縮合によりエステル化合物を合成する方法を解説しています。 還流管使用や生成したエステルの処理など、やや注意を要する実験です。 「解 説」 エステル化:カルボン酸R-COOHとアルコール …

続きを読む -

水酸化鉄(Ⅲ)コロイドの性質

塩化鉄(Ⅲ)水溶液を沸騰水に滴下すると、水酸化鉄(Ⅲ)コロイドが得られます。このコロイド粒子は、一定の大きさで水溶液中で安定しているもので、チンダル現象や凝析など、興味ある性質や現象を観察することができます。 □準備:判 …

続きを読む -

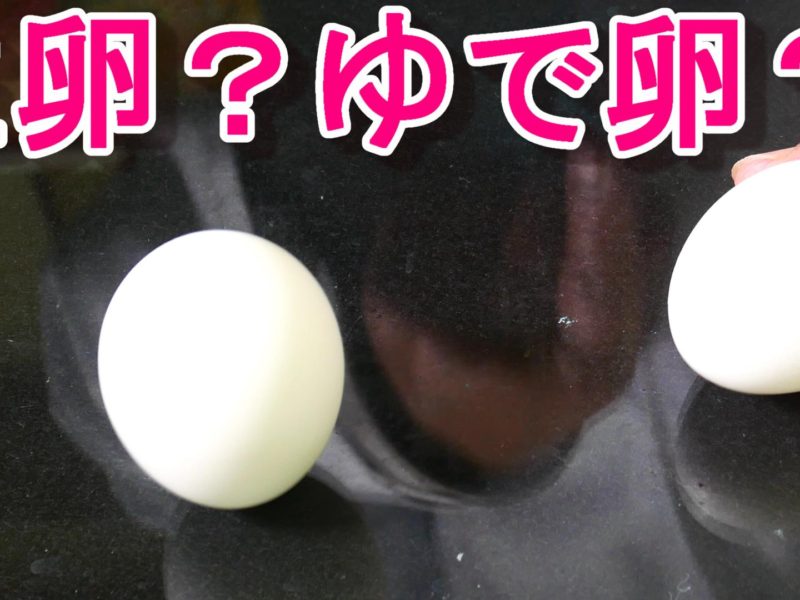

生卵とゆで卵の見分け方

回転させることで、中身が生なのかゆでたものなのかの区別をすることができます。しかし、科学的にはいろいろ複雑な現象であることがわかってきます。 「動 画」卵の見分け方からフィルムケースの実験まで ゆで卵の方は、中身が固まっ …

続きを読む -

ペットボトル飛行リングをつくる

ペットボトルを切り取りテープを巻いただけでジャイロ効果を楽しめる教材。軽いのに思いのほか遠くまで飛ばすことができます。 「動 画」 コマは、いったん回転し始めると安定して回転が継続します。いわゆるジャイロ効果で、自転車や …

続きを読む -