ドライアイスを用いて空気中の水分を急冷し、雪の結晶を人工的に作り出します。

□数分で釣り糸(テグス)に結晶らしきものが伸びてくる。

「解 説」

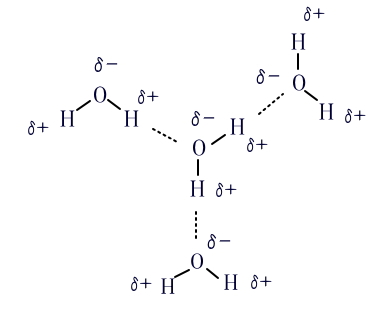

1.水分子には極性がある:水が凍るとなぜあのような微細な結晶を作るのかを考える前に、水分子の構造を理解しなければなりません。水分子は、水素2原子が酸素1原子を間にはさみ、その角度は直角よりやや広い104.5度で結合しています。また、水素と酸素の間では電子が共有されていますが、酸素の電子を引き寄せる性質(電気陰性度)が大きいため、分子全体として電子が偏って存在する部分(やや負電荷に偏るδ+)とそうでない部分(やや正電荷に偏るδ-)ができることになります。こういった電荷の偏りが極性であり、水は極性をもつ極性分子であるといいます。

2.水分子の極性が氷の独特の構造を作り出す:水は氷になる際に体積が膨張(密度低下)することは体験的にもよく知られています。しかし、自然界ではむしろ状態変化による凝固では分子内の隙間が小さくなるので、体積が縮小(密度増大)するのが普通です。極性の大きな水分子の場合、凍る際に水分子間に隙間を拡大する構造をとるようになるのです。水分子は、液体であるうちは比較的自由に動くことができるのですが、温度が低下してくると次第に分子間の水素結合によるδ+とδ-部分での引き合い効果が大きくなります。凝固の際には、水素結合による一定の規則性を保った構造ができあがることになります。

3.中谷ダイヤグラム:世界で初めて人工的に雪の結晶をつくることに成功した日本人の学者が中谷宇吉郎(1900-1962)です。中谷は、低温施設で雪の結晶を再現し、結晶の形と温度、湿度の関係を「中谷ダイヤグラム」としてまとめました。雪の結晶の形を見れば、その結晶が生成した上空の様子がわかるとし、随筆家としても知られた中谷は「雪は天から送られてきた手紙である」という名言を残しています。

◇実験タイトル:雪の結晶をつくる!

◇サブタイトル:イッツア、スノーワールド!

◇キーワード:水分 凝華 結晶 電気陰性度 極性 昇華

このブログで発信する情報は、取扱いに注意を要する内容を含んでおり、実験材料・操作、解説の一部を非公開にしてあります。操作に一定のスキル・環境を要しますので、記事や映像を見ただけで実験を行うことは絶対(!)にしないで下さい。詳細は、次の3書(管理者の単著作物)でも扱っているものが多いので参考にして下さい。