アラザンでモルを考えましょう?

- 2018年7月19日

- さいえんすヨージ

さて、問題です。50mLの容器にアラザンが750個入っています。この銀色のアラザンを銀の原子にでも見たててみましょう。そこで、もしこの銀のアラザンを1mol分(6.0×1023個:アボガドロ数)集めて積み上げたらどれくら …

血を吸って膨らんだ「マダニ」発見!

- 2018年7月11日

- さいえんすヨージ

動物に寄生し血を吸って大きく膨らんだマダニ。自然界に広く生息し身近な生き物ではありますが、病原菌を媒介することもあるので注意が必要です。 たまたま、あるところで発見したものを触らないように紙の上に移動させ、這わせて撮影

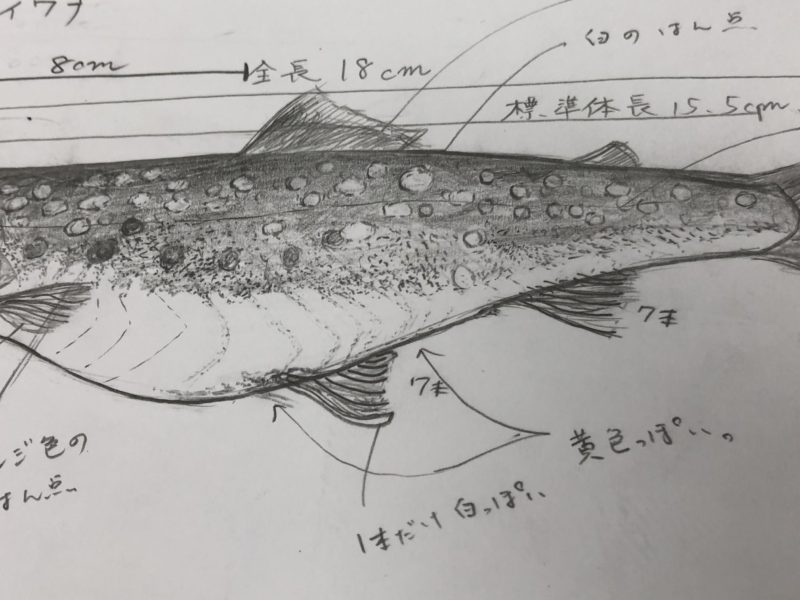

学生のスケッチがパーフェクト過ぎて!

- 2018年6月15日

- さいえんすヨージ

イワナの解剖:理科実験観察にて 食用で知られるイワナを用いての解剖、白井先生の実験観察授業ですが、あまりに良く描けてる学生がいて感心しました。魚はシンプルなつくりではあるそうなのですが、肝臓や心臓といったポピュラーな臓器 …

生物教材の定番:ムラサキツユクサが咲いています

- 2018年6月12日

- さいえんすヨージ

自然科学棟前に群生するムラサキツユクサの花、一時期の勢いはなくなりましたがまだまだ元気に咲いています。ムラサキツユクサは、理科(生物)教材の定番で特に細胞分裂の観察などでよく用いられています。多年生なので毎年観察と収集が …

やってはいけないメッキの実験

- 2018年6月7日

- さいえんすヨージ

(工事中) 画像は、硬貨を用いてメッキのデモンストレーションをしてものですが、もちろん通貨を実験材料として用いることは「やってはいけない実験」のひとつです。法的には悪意のない一次的な利用で、すぐにメッキをはがしているので …

理科教材、着々整備中!

- 2018年6月3日

- さいえんすヨージ

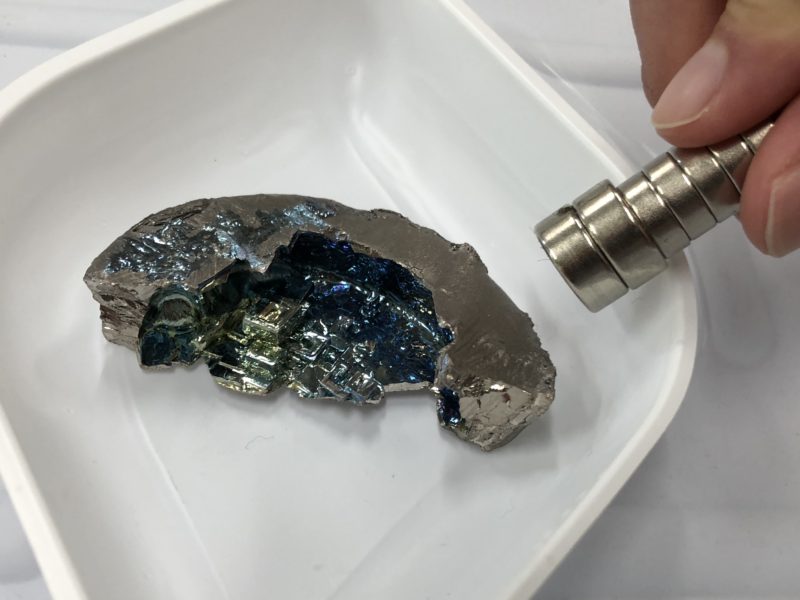

理科教育法の開講に向けて教材整備中 理科教育法の開講に向け、教材や資料を急ピッチで整備しています。まずは手持ちの科学グッズ(とは思えない?)を引き出してきました。小~中学理科で使えそうなものを物理・化学・生物・地学・環境 …