大気圧で空き缶つぶし

- 2023年3月11日

- さいえんすヨージ

アルミ缶を蒸気で満たしておき、逆さにして水面に触れさせます。すると、蒸気が一気に凝縮して液体に戻り、缶は外圧(大気圧)を受けてつぶれてしまいます。手を使わずにできる空き缶つぶしですが、気体→液体への劇的状態変化の観察から …

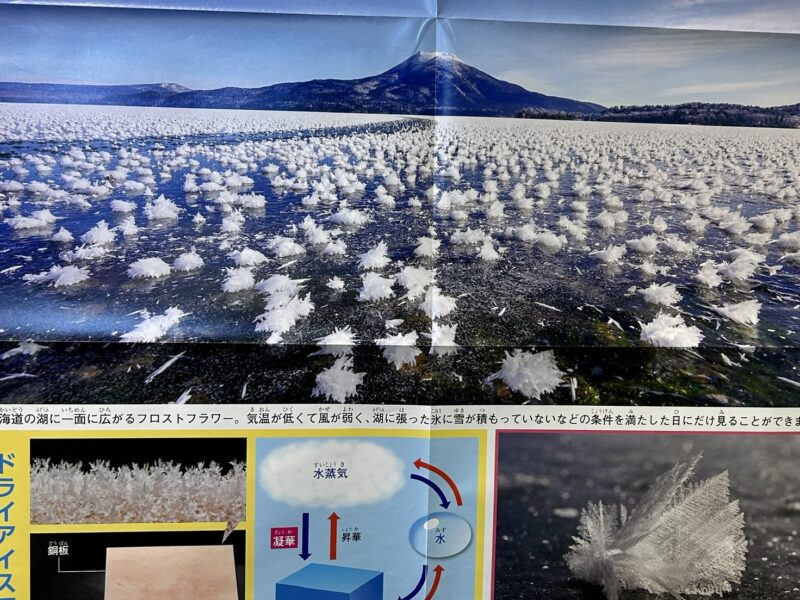

監修_フロストフラワー_理科教育ニュース

- 2023年2月28日

- さいえんすヨージ

『理科教育ニュース』(少年写真新聞社)2023/1/8号を監修しました。フロストフラワー(frost flower)という極寒地の湖上で形成されることがある霜について監修しました。 ▽参考:理科教育ニュース→ 少年写真新 …

レトロな電球_エジソンモデル

- 2023年2月5日

- さいえんすヨージ

ネットでエジソン型電球モデルと銘打った商品。さすがにフィラメントは、京都の竹ではないでしょうが、レトロ感ありあり、温かみのある光源として魅力的です。 △商品:フィラメント型電球(LEDではない) △参考:シャー芯でエジソ …

ビーズが壁を通り抜ける?偏光板マジック工作

- 2023年2月3日

- さいえんすヨージ

試験管の中に確かに黒い壁が見えますが、そこに丸ビーズが通過していきます。光の不思議な性質を体験する偏光板を用いたマジック工作です。 「動 画」試験管を用いての工作 プラスチック容器を用いた教材を見かけますが、ガラスの試験 …

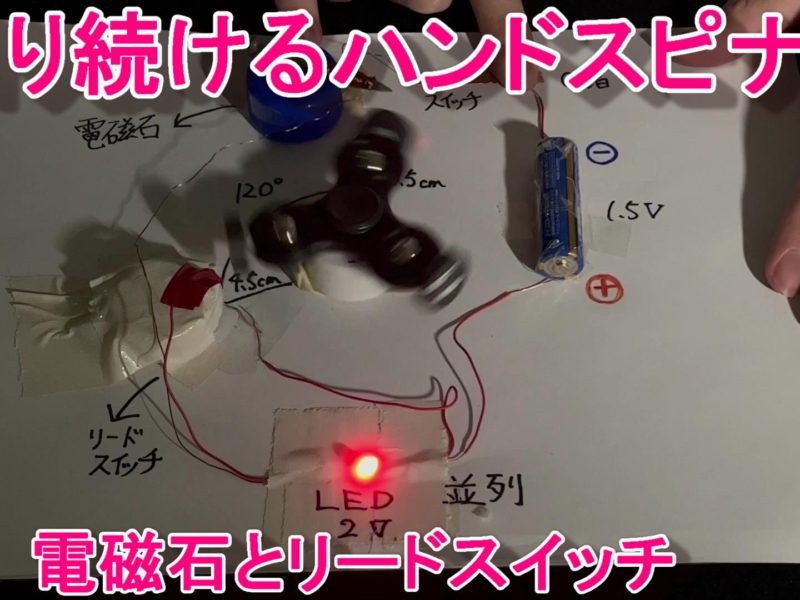

回り続けるハンドスピナー

- 2023年1月27日

- さいえんすヨージ

電磁石とリードスイッチを組み合わせて、回転し続けるハンドスピナーと周期的に発光するLEDを観察できる教材を作りました。 「動 画」回り続けるハンドスピナー 「動 画」改良版(ショート動画) 「準 備」 工作用紙・ハンドス …

シャー芯のエジソン電球モデル

- 2023年1月25日

- さいえんすヨージ

シャープペンシルの芯に電気を流すと橙色に輝き、ガラスびんに入れるとまるで電球のようです。乾電池数本を用いたシンプルなエジソン電球モデル。 「動 画」シャープペンシルの芯が光る 電圧を操作すると比較的長く発光させることがで …

遺伝子の組み合わせ_模擬授業

- 2023年1月15日

- さいえんすヨージ

「動 画」学生による模擬授業 <理科学習指導案> 日時 令和4年 月 日(火) 4校時 14:50~16:20 場所 都留市立文科中学校理科室 生徒 都留市立文科中学校 年1組32名(男17・女1 …