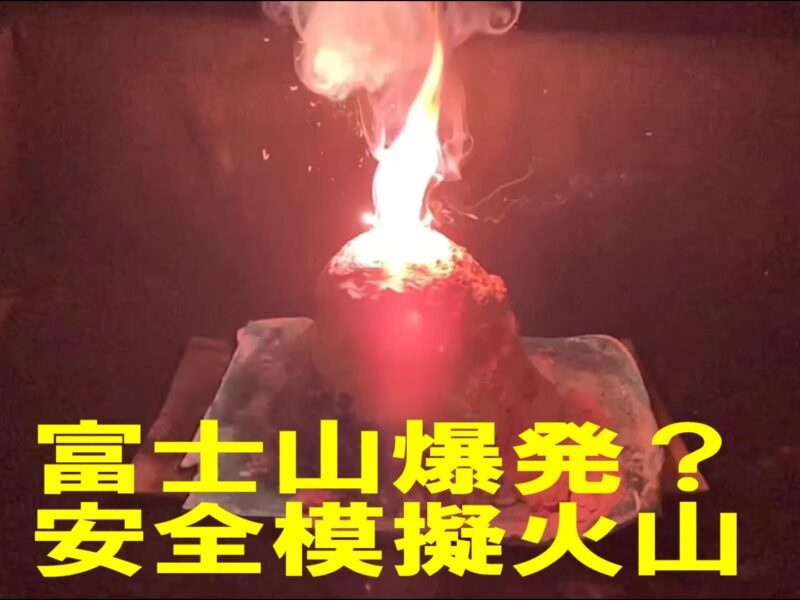

虹色に輝くチョコレート

- 2023年8月8日

- さいえんすヨージ

分光シートで溶かしたチョコレートを固めると、シート面が転写されて光の干渉によってチョコ面が虹色に輝いて見えるというものです。 「動 画」 テンパリング操作を行うと、より安定した結晶ができて、分光シートの転写がうまくいくよ …

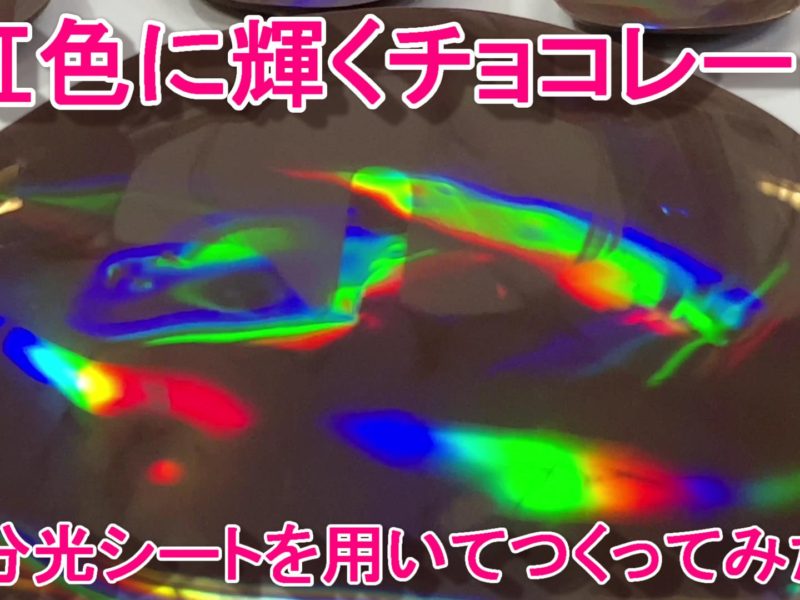

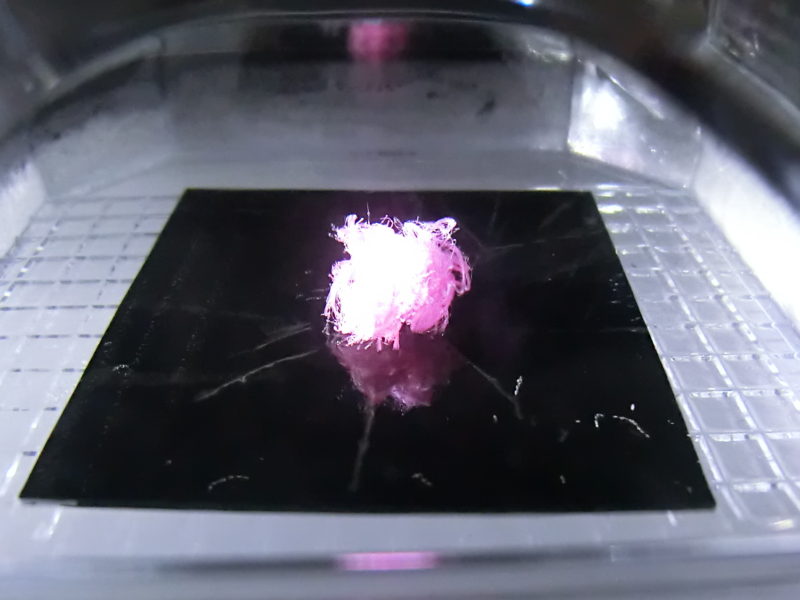

奇跡の飛跡?放射線の飛跡の観察

- 2023年8月7日

- さいえんすヨージ

簡易的な霧箱を用いて、安全な線源から放射線の飛跡を観察します。放射線それ自体を見ることはできませんが、放射線が通過したところに飛行機雲のような飛跡から、その存在を確認できる教材です。 「動 画」ドライアイスでエタノールを …

10/24(火)実験講習会用メモ

- 2023年8月1日

- さいえんすヨージ

実験内容候補:低予算で安全、取り組みやすいものをリスト化しています。短時間で完了できそうなものを2点組み合わせてもよいかと。 〇虹色に輝くしかも絶妙な味のチョコレート作り:分光シートにテンパリング済みのチョコを落として固 …

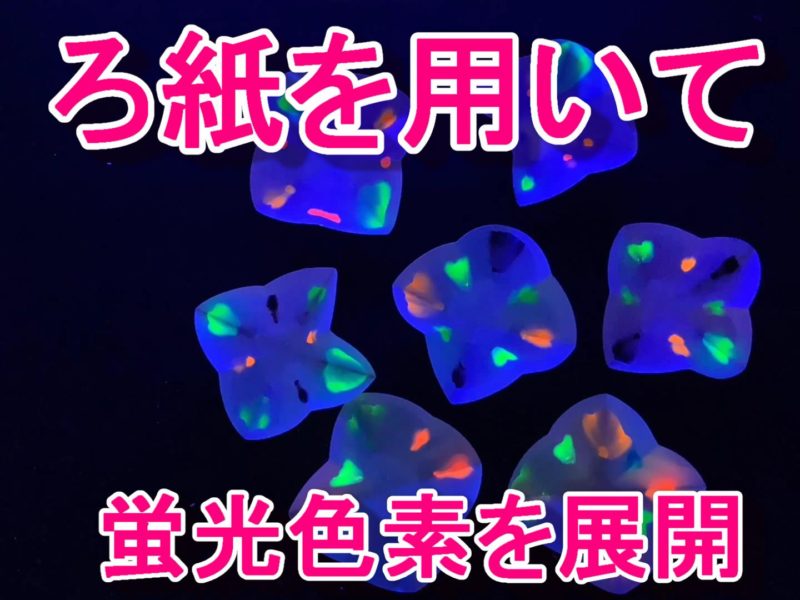

色素を展開:クロマトのシンプル実験

- 2023年7月11日

- さいえんすヨージ

溶液が、紙や木、無機物の結晶に浸透する際に、溶解している成分が一定の速度で展開していくことを利用したクロマトグラフィーという手法があります。化学分析の定番ですが、ろ紙やチョークに蛍光色素をスポットして、その技術の一端に触 …