発光エコアクセサリーをつくる

- 2023年5月27日

- さいえんすヨージ

(工事中) 生分解性プラスティックとして知られるポリ乳酸樹脂を素材に、先進の蓄光剤を加えたよく光るアクセサリー作り。バッグに付ければ夕方下校時刻でもよく目立つ。エコロジー、先進技術の蓄光材、交通安全という3つの要素を備え …

墨流し&マーブリング

- 2023年5月26日

- さいえんすヨージ

10世紀初頭にその記述があるという伝統工芸。同心円の模様を崩すと再現不能の微妙な流れの紋様が構成されるというものです。似たような現象を利用したカラーマーブリングも良く知られています。 「動 画」墨汁を用いての墨流し 模様 …

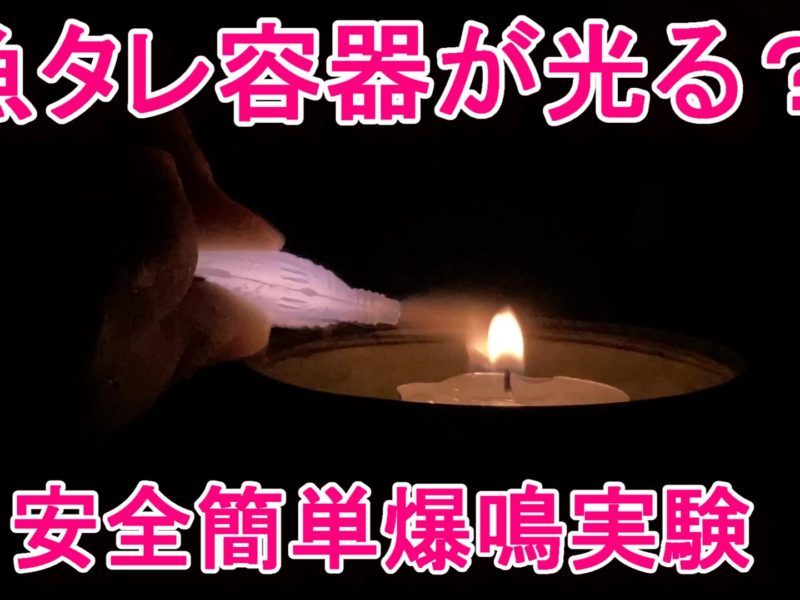

魚タレ容器でミニ爆発

- 2023年5月24日

- さいえんすヨージ

魚タレ容器を用いた安全で楽しい工作実験です。乾電池で電気分解により発生した気体(水素と酸素)を利用した爆鳴器のミニサイズ版! 「動 画」安全ピンを用いたモデル □電気分解で生じた爆鳴気を炎に向かって噴射!スローで撮影する …

紅花(ベニバナ)染め

- 2023年5月24日

- さいえんすヨージ

紅花(ベニバナ)から紅色素(カルタミン)をアルカリ塩として抽出します。その後、弱酸の遊離によって、木綿繊維に固着させます。伝統工芸の技をちょっとアレンジして化学実験として扱います。 「動 画」操作解説 「解 説」 1. …

アルカリ金属_いろんなものがアルカリ!

- 2023年5月22日

- さいえんすヨージ

アルカリ金属は、元素の周期表の最左列縦に並ぶ元素群(水素は除く)です。比較的柔らかく金属光沢を放ち、水と激しく反応します。 「動 画」ナトリウムの金属光沢 □カッターで表面を削ってみる すぐさま光沢が濁ってしまうのがわか …

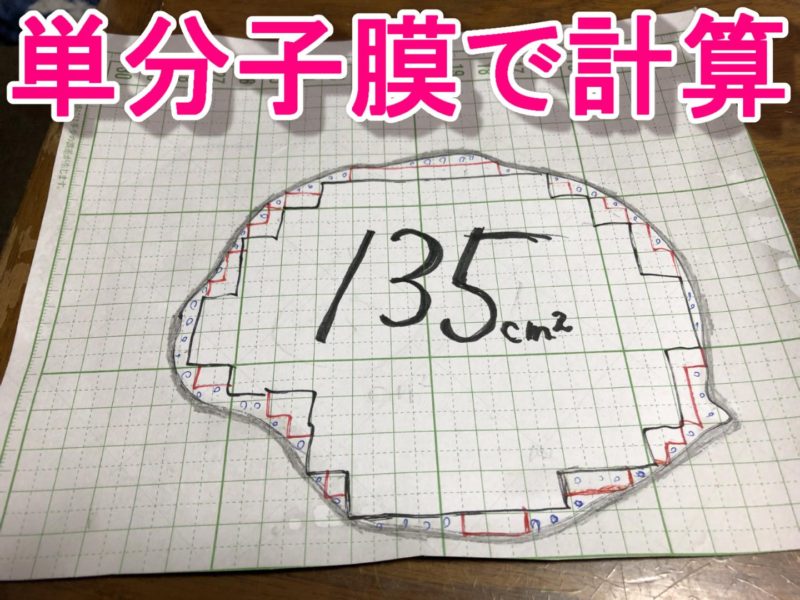

単分子膜で石けん分子の大きさを計算

- 2023年5月12日

- さいえんすヨージ

油脂が水面で単分子膜を作る性質を利用して、アボガドロ定数や油脂の分子1個当たりの占める面積などを求めることができます。 「動 画」墨流しに準じて方眼紙を用いる □墨汁が外側に追いやられたところを方眼紙で写しとって、広がっ …

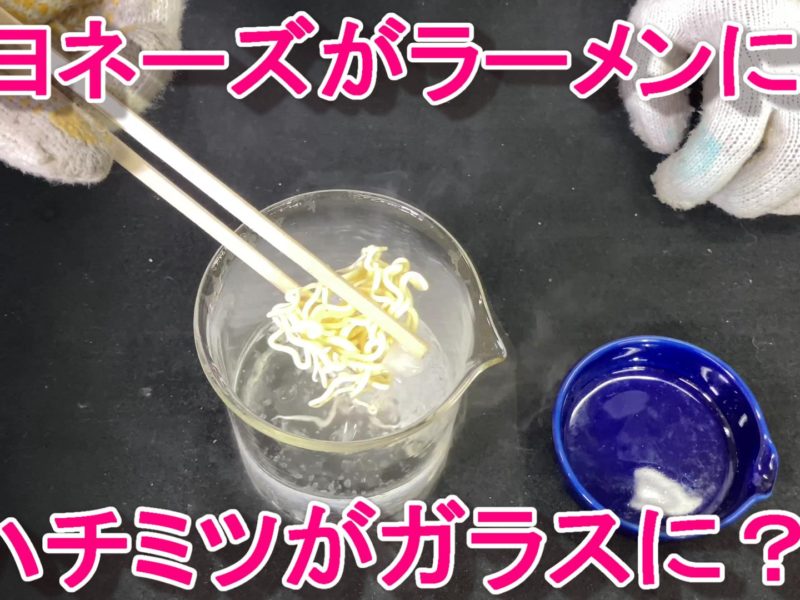

マヨネーズやハチミツが凍る

- 2023年4月13日

- さいえんすヨージ

ドライアイスにエタノールを加えると強力な寒剤となります。マヨネーズは麺のように、ハチミツはガラス細工のように凍ってしまいます。 「動 画」エタノールを用いる場合 ドライアイスを単体で扱う場合、冷やしたい物体との間に空間が …

どろどろカラーマジック

- 2023年4月7日

- さいえんすヨージ

油層にきれいなカラー球を作ります。水層に重曹を入れると激しい発泡が起こり、全体がおどろおどろしい状況になってしまいます。 「動 画」学生による演示実験 □安定したカラー球が激しい反応の渦に巻き込まれて、次々破壊されていき …

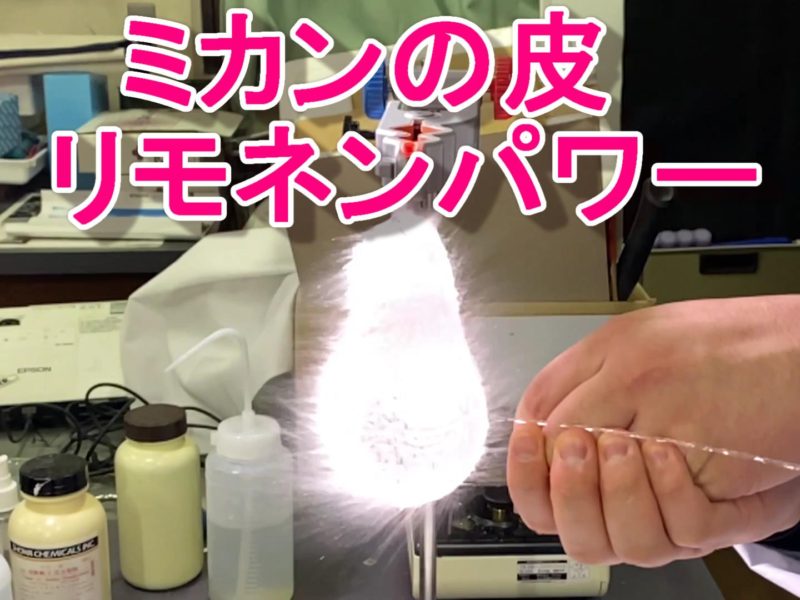

ミカンの皮を使って_リモネンだもんね

- 2023年4月5日

- さいえんすヨージ

ミカン皮をつぶして飛び出した汁を風船に向けて放出すると、一定の時間経過後に破裂します。まるで時限爆弾のようですが、これはミカン皮に含まれるリモネンという成分が作用しているようです。 「動 画」ミカンの汁で風船を割る □汁 …