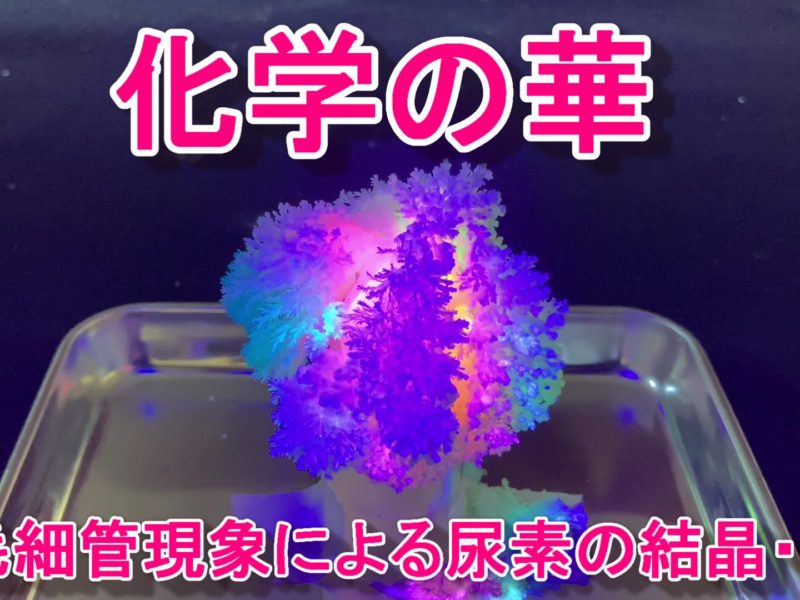

アンモニアの赤い噴水

- 2023年10月1日

- さいえんすヨージ

「アンモニアの赤い噴水」は、フラスコ内に勢いよく飛び出してきた水が赤々と染まるというものです。定番実験としてよく知られていますが、準備や操作にやや手間取るので、敬遠されやすいテーマでもあります。 「動 画」試験管から直接 …

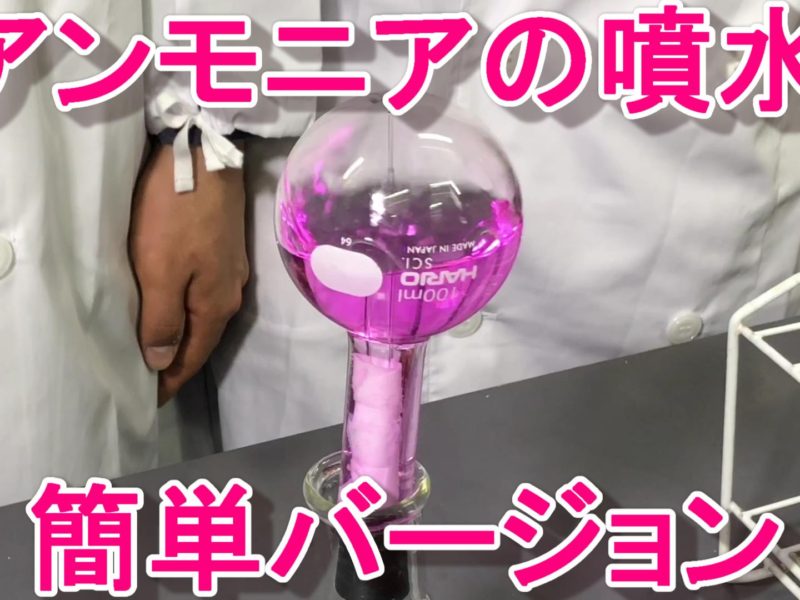

野菜の酵素パワー_ニンジンで酸素発生

- 2023年9月28日

- さいえんすヨージ

根菜類には、過酸化物を分解する酵素が存在しています。ニンジンやジャガイモ等をすりおろして、過酸化水素を加えると酸素の発生が観察されます。 「動 画」ニンジンのすりおろしを用いて □酸素濃度が高まったことが確認できました。 …

白ワインが赤ワインに?

- 2023年9月12日

- さいえんすヨージ

無色の水溶液が別のワイングラスに注がれるといきなり赤く変色します。もちろん白ワインが赤ワインになるはずもありません。酸塩基反応を用いた定番の簡単マジックです。 無色の水溶液中にはフェノールフタレインを加え、もう一方の置か …

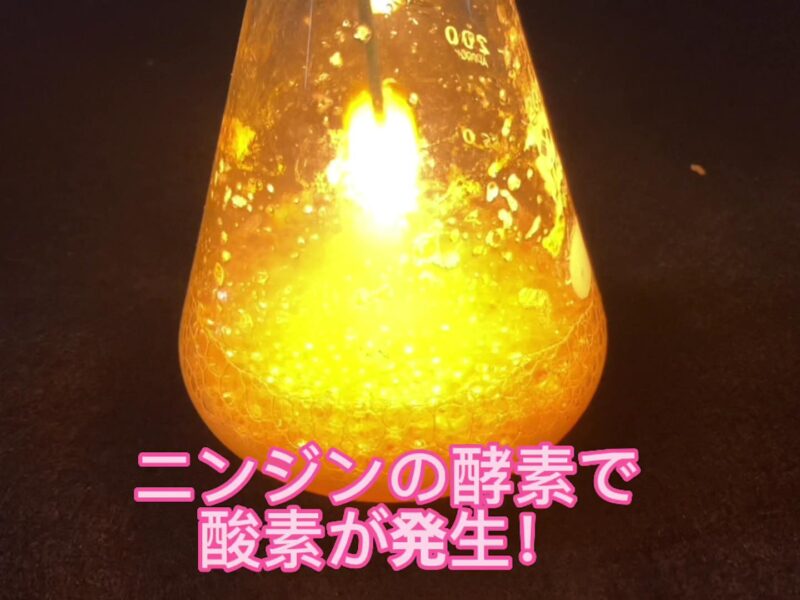

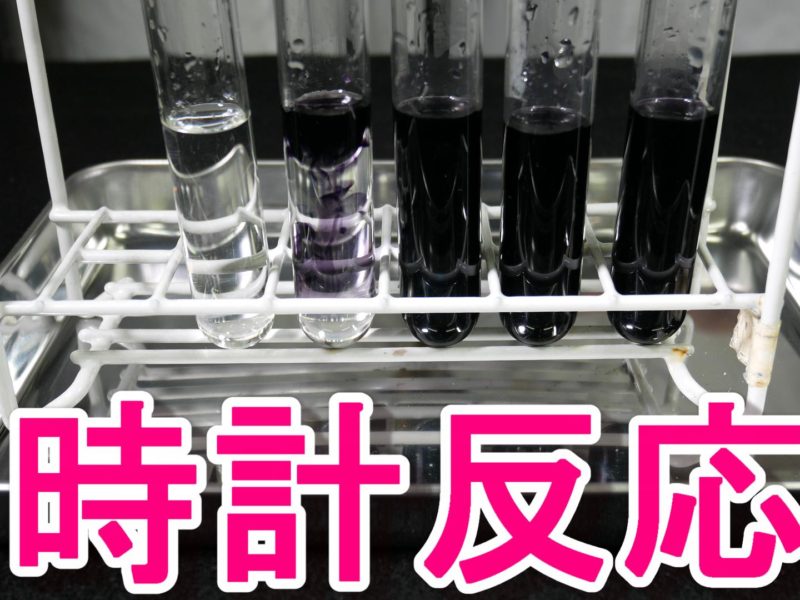

ゆっくり進行する「時計反応」_ファイナルカウントダウン

- 2023年9月10日

- さいえんすヨージ

無色透明液が突然濃い紫色になります。濃度調製した溶液が時間差でつぎつぎ変化していく「時計反応」の名で知られているものです。 「動 画」楽しい演示実験_時計に見立てて時間をコントロール! □海外の学生がトライしている映像を …

いくらカプセルを作る

- 2023年8月25日

- さいえんすヨージ

上から液体をぽたぽた滴下すると、宝石のようなカプセルが次々と誕生します。魚卵エキスを混ぜ込むことができたらしいことから、一般名称も「いくらカプセル」に落ち着いた感があります。 「動 画」食紅でカラフルに □プセルの形状は …

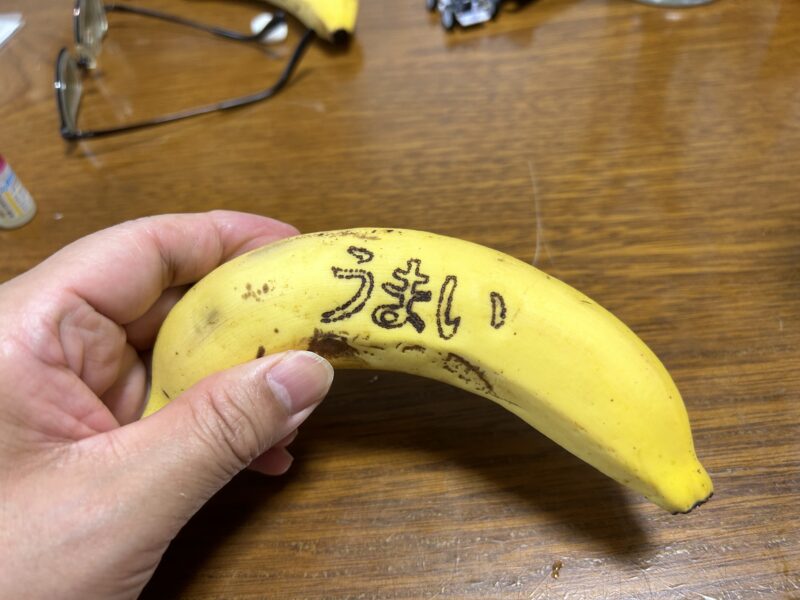

バナナに文字や絵を描く

- 2023年8月22日

- さいえんすヨージ

バナナの皮に傷をつけると、その部分が変色していきます。文字や絵を描くことができるのです。 □急速に褐変が進行します 「解 説」 バナナに皮にはタンニンなどのポリフェノール類とそれらを酸化させる酵素がたくさん含まれています …